ما قبل الأمم المتحدة .. تجربة التنظيم الدوَّلي في عهد عصبة الأمم

كان التفكير في إنشاء عصبة الأمم، باعتبارها أول منظمة دوليَّة ذات

طابع عالمي، ناتجًا بصورة مُباشرة عن حالة الدمار غير المسبوق التي خلفتها حرب

الأربع سنوات (1914- 1918) بين دول التحالف وقوى المركز، والتي أفرزت بدورها مساع

جدية، قوامها مُحاولة الإبقاء على مُستوى التنافس الأمني والسياسي بين القوى

الكُبرى مُنخفضًا إلى درجةٍ لا يرتقى معها إلى مرحلة الصدام المُباشر، كون الخسائر

المُترتبة على حروب القوى العُظمى تفوق بكثير حجم المكاسب الناجمة عنها، وهو الأمر

الذي نجحت فيه الأمم المُتحدة حتى اليوم، بينما عجزت عُصبة الأمم عن تحقيقه ما أدى

إلى اندلاع الحرب العالميَّة الثانية.

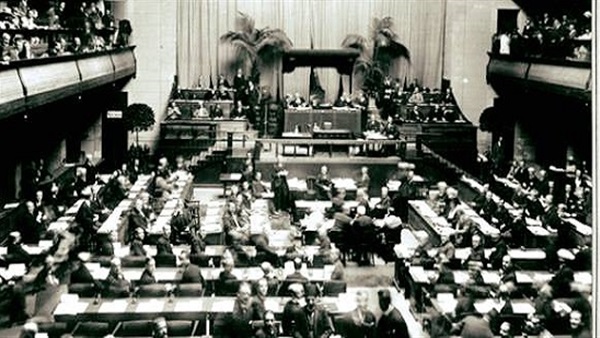

وقد شكَّل تأسيس عصبة الأمم، بوصفها منظمة عالميَّة مكلفة بحفظ

السلم وتعزيز التعاون الدولي، أولى التجارب الدوليَّة للتعبير عن فكرة التنظيم

الدوَّلي، وهي أحد مُخرجات مؤتمر السلام الذي دعت إليه الدول المُنتصرة في الحرب

العالميَّة الأولى لإملاء شروطها على دول المركز التي مُنيت بالهزيمة، كما وتعد

أيضًا تجسيدًا لأفكار الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون Woodrow Wilson، المثاليَّة والتي عبَّر

عنها في مبادئه الأربعة عشر.

تألف الهيكل التنظيمي للعصبة من عدة أجهزة رئيسيَّة (الجمعية

العامة، مجلس العصبة، والأمانة العامة)، وعدد من اللجان الفرعيَّة لمُساعدة العصبة

على النهوض بمهامها ومسئولياتها تجاه المُجتمع الدوَّلي. وكانت الجمعية العامة تضم

في عضويتها كافة الدول الأطراف في العُصبة ولكل عضو من أعضائها صوتًا واحدًا،

مثلما هو الحال بالنسبة للجمعية العامة للأمم المُتحدة،

فيما تكفلت الأمانة العامة بمباشرة الأداء والأعمال اليومية للعصبة في مقرها

بمدينة جنيف، بسويسرا.

أمَّا الجهاز التنفيذي، فكان يُمثله مجلس العصبة، والذي يُماثل في

أدواره ووظائفه مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة. وقد دُعيت خمس دول (وهي الدول

التي خرجت منتصرةً من الحرب العالميَّة الأولى) للتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس

العصبة، وهذه الدول هي: بريطانيا العُظمى، فرنسا، إيطاليا، اليابان، بالإضافة إلى

الولايات المُتحدة الأمريكيَّة، لكن هذه الأخيرة

لم يٌقدر لها الانضمام بعد أن رفض الكونجرس الأمريكي المُصادقة على انتسابها

للعصبة، وإلى جانب الأعضاء الدائمين نصَّ ميثاق العصبة على أن تتولى الجمعية العامة

انتخاب أربع دول من أعضائها لمدة ثلاث سنوات بأغلبية الثلثين.

غير أنَّ تركيبة المجلس لم تستقر على هذا النحو، فقد طرأت عليها عدة

تغيرات خلال العقدين التاليين لنشأة العصبة إما بالزيادة أو النقصان، فقد التحقت ألمانيا

بالمجلس كعضو دائم فيه، قبل أن تعلن انسحابها منه إلى جانب اليابان عام 1933 ثم لحقت

بهما إيطاليا بعد أربع سنوات، وكان الاتحاد السوفيتي بدوره قد أنضم إلى المجلس لكنه

سُرعان ما طرد منه عام 1939 على إثر غزوه لفنلندا. وبالنسبة للأعضاء غير الدائمين فقد

أرتفع عددهم من أربعة إلى ستة، ثم إلى تسعة حتى وصل إلى أحد عشر عضوًا.

ويُلاحظ في هذا الصدد أنَّ عضوية مجلس العصبة كانت تعكس بصورة جلية

توازن القوى القائم في هذه الفترة، تمامًا كما حدث عند إنشاء الأمم المُتحدة؛ حيث أعطت

الدول المُنتصرة لنفسها، حصرًا، امتياز العضويَّة الدائمة في مجلس العصبة، عطفًا

على جهودها العسكريَّة والاقتصاديَّة في مواجهة ألمانيا القيصرية وحلفائها من

ناحية، ولدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدوَّلي من ناحية

أخرى.

ولم يكد ينتهي العقد الثاني من حياة هذه المُنظمة، الأولى من

نوعها، حتى لاحت في الأفق بوادر الفشل والانهيار الوشيك، بعد أنْ عجزت عن إدارة

الأزمات الدوليَّة الكُبرى لاسيَّما في عقد الثلاثينيَّات، لتتوالى بعد ذلك

انسحابات الدول منها تباعًا. وثمة مجموعة من الأسباب يُعزى إليها فشل العُصبة

في البقاء ضمن حيز الفعاليَّة الذي كانت عليه في سنواتها المُبكرة. أول هذه

الأسباب وأهمها يتمثل في افتقار العُصبة إلى دعم وانتساب كافة الأقطاب الكُبرى

لعضويتها، فالولايات المُتحدة الأمريكيَّة، التي رفض الكونجرس التصديق على قرار

انضمامها، لم تكُن من بين الدول الأعضاء فيها، وأيضًا الاتحاد السوفياتي الذي انضم

لها مؤخرًا (تحديدًا في عام 1934) قبل أنْ يتم طرده منها بعد ذلك بخمس سنوات نتيجة

اعتدائه على أراضي فنلندا المُجاورة.

أما الأسباب الأخرى فترتبط ارتباطًا وثيقًا بطبيعة الميثاق

القانوني للعُصبة واجراءات عملها، إذ لم تحرِّم العُصبة مسألة الحرب أو استخدام

القوة تحريمًا تامًا، بل اكتفت عوضًا عن ذلك، بدعوة الأطراف المُتنازعة للجوء إلى

مجلس أو جمعية العُصبة بعد استنفاد كافة الوسائل السلميَّة، على أنْ تمتنع الأطراف

المُتنازعة عن إعلان الحرب ريثما تنقضي مُدة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور توصية

الجمعية أو المجلس، ما يعني أنَّ الحرب ظلت أداةً مشروعة قانونًا من حيث المبدأ

كوسيلة أخيرة لتسوية النزاعات، وهو الأمر الذي شجَّع حكومات بعض الدول، وبخاصة

الكُبرى منها، على استخدام القوة تحقيقًا لمصالحها القوميَّة، كما فعلت إيطاليا

عندما هاجمت الحبشة، ومثلما فعلت اليابان عند غزوها إقليم منشوريا التابع لجمهورية

الصين. بالإضافة إلى ذلك، لم يُلزم ميثاق العُصبة الدول الأعضاء على قبول ولاية

المحكمة الدائمة للعدل (والتي حلت بدلًا منها لاحقًا محكمة العدل الدوليَّة

التابعة للأمم المُتحدة) في تسوية مُنازعاتها ذات الصبغة القانونيَّة، مما أضعف

كثيرًا من دور المُنظمة في حلحلة الأزمات الناشئة.

من ناحية أخرى، كانت السُلطة المُخولة لمجلس العصبة لا تتجاوز حدود التوصية ولم تكُن له قرارات مُلزمة، وكان يقتضي استصدار قرار من قِبل جمعية العُصبة أو مجلسها، لردع الدول المُعتدية والمُدانة بتقويض السلم، الحصول على إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر بالغ الصعوبة من الناحية العمليَّة. وقد حاول مؤسسو الأمم المُتحدة تجاوز هذه الأخطاء، فاستعاضوا بمبدأ الأغلبية بديلًا عن الإجماع، ومنحوا مجلس الأمن سُلطة إصدار قرارات مُلزمة، يتعين على حكومات الدول قبولها والامتثال لمنطوقها.