الديمقراطية: ضحية التحالف المصري الأمريكي

أحمد زكي عثمان[1]

بعد نحو أربعة أشهر على إزاحة الرئيس السابق محمد مرسي، عقدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع لتحليل الأوضاع في مصر. كانت الجلسة، التي عُقدت أواخر أكتوبر، هي أول مناقشة علنية وجماعية للمشرعين الأمريكيين منذ يوم 3 يوليو، تاريخ إزاحة وزير الدفاع (آنذاك) عبد الفتاح السيسي للرئيس الأسبق مرسى عقب احتجاجات حاشدة ضده. أنهمكت قنوات فضائية ومواقع إخبارية في تغطية كلمات المشرعين الأمريكيين. ووجدت بعض وسائل الإعلام المؤيدة للنظام الجديد، ما أثلج صدرها في الحديث. فمعظم مداخلات النواب الأمريكيين صبت في إطار دعم الحكومة الانتقالية في مصر، متجاهلين كلية وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين التي ترى فيما حدث يوم 3 يوليو انقلابا عسكريا. كان أبرز هذه المداخلات هو حديث رئيس اللجنة إد رويس الذي ثمن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين القاهرة وواشنطن، ودافع عن استئناف المعونات الأمريكية لمصر. يعني هذا أن رويس (وهو عضومجلسالنوابعنولايةكاليفورنيا) يرفض قرار إدارة الرئيس الأمريكية باراك أوباما، الذين أعلنت عنه في التاسع من شهر أكتوبر 2013، بأنها ستعلق تسليمدبابات متطورة وطائراتمقاتلةوغيرها للحكومة المصرية إلى أن تحرز تقدما في التحول الديمقراطي. قال رويسنصا: "أؤيدعلاقةعسكريةقويةومستمرةمعمصر".[2]

هذا الموقف الأمريكي ليس بالجديد. فطيلة أربعة عقود من الزمان، أولت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية حاسمة لتحالفها الاستراتيجي مع النظام الحاكم في مصر بغض النظر عن مدى ديمقراطية النظام من عدمها. حدث هذا في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق (1969–1974)، وجيرالدفورد (1974-1977)، وجيمي كارتر (1977-1981)، ورونالد ريجان (1981-1989)، وجورج بوش الأب (1989-1993)، وبيل كلينتون (1993-2001). كما صمدت هذه النظرة الأمريكية خلال المرحلة التي صعد فيها خطاب ترويج الديمقراطية في عهد الرئيس السابق جورج بوش (2001-2009)، وها هي تصمد مجددا مع باراك أوباما. والخلاصة أن الاستراتيجية -كانت ولا تزال- هي العنوان الأبرز في علاقات واشنطن مع القاهرة.

وخلال الشهور الماضية تأكدت هذه الفرضية، فبعد شهر من انعقاد جلسة لجنة الشئون الخارجية، زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مصر يوم 3 نوفمبر 2013، وهي أول زيارة له منذ عزل مرسي، لتستعيد بعض الدفء في علاقات البلدين التي شهدت توترا علنيا واضحا، بلغ ذروته في تجميد بعض المساعدات العسكرية لمصر في شهر أكتوبر الماضي. ثم تتالت زيارات رسمية أخرى. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن عزمها تسليم طائرات أباتشي لمصر لدعم جهودها في العمليات العسكرية التي تشنها لمكافحة الإرهاب.

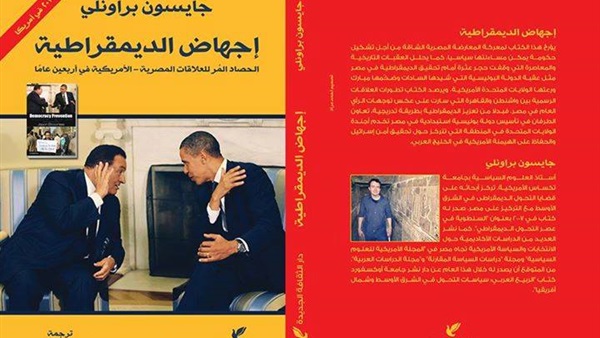

لقد راهنت جماعة الإخوان على أن نعت الولايات المتحدة لما حدث في مصر على أنه انقلاب، فضلا عن تجميد المساعدات الأمريكية سيضغط على الحكومة الانتقالية الجديدة، وهو ما يمكن أن يسفر في النهاية عن عودة الرئيس السابق إلى منصبه! إلا أن واشنطن لم تقدم على تبني مثل هذه السيناريوهات غير المنطقية وذلك لسبب بسيط أن رؤية الإخوان التبسيطية والاختزالية تتعامى عن حقيقة واضحة في العلاقات الدولية والإقليمية طيلة أربعة عقود من الزمان وهي رسوخ "التحالف المصري الأمريكي". ومن ثم فمن غير المتوقع أن تقوض واشنطن هذه التحالف من أجل الرئيس المصري السابق. ويقدم جيسون براونلي، أستاذ العلوم السياسية المشارك في جامعة تكساس، تحليلا عميقا لهذا التحالف وتطوره التاريخي. وفي كتابه "إجهاض الديمقراطية : الحصاد المر للعلاقات المصرية الأمريكية في أربعين عاما" الصادر عام 2012[3]، يجيب براونلي عن سؤال لماذا صمد مثل هذا التحالف كل هذه السنوات وأمام جملة من المتغيرات الدولية والإقليمية، على غرار ما حدث في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة أو مرحلة ما بعد هجمات 11 سبتمبر2001. في الحقيقة، لعبت هذه المتغيرات على اختلافها دورا رئيسا في تثبيت التحالف المصري الأمريكي. فقد اكتسبت العلاقات زخما في مرحلة ما بعد سقوط نظام الشاه في إيران في 1979 وفي مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق في 2003، وخلال مرحلة ما بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في 2007. وفي العقد الأخير لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بلغ التحالف ذروته مع ظهور اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، وتفويضه بالتعامل مع ملف الإرهاب عامة وملف قطاع غزة على وجه الخصوص.

يتوزع الكتاب على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة. يغطى الفصل الأول العلاقات المصرية الأمريكية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم فصل كامل عن تأسيس التحالف على يد السادات. وتجيء الفصول الثلاثة الأخيرة لتحلل طبيعة المتغيرات الضخمة التي صمد أمامها التحالف في عصر الرئيس مبارك سواء في فترة الثمانينيات، أو خلال "حرب مبارك على الإرهاب"، في التسعينيات، ودور نظام مبارك في حصار غزة بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية في عام 2006. ويغطي الفصل الخامس والخاتمة تصاعد حدة المعارضة تجاه مبارك، فضلا عن التعاطي الأمريكي مع ثورة 25 يناير 2011، والعلاقات المصرية الأمريكية فيما بعد خلع مبارك.

ميلاد التحالف وصعوده

جاء تأسيس التحالف الاستراتيجي المصري- الأمريكي بالتقاء إرادتين: الرئيس أنور السادات (1970-1981) ونظيره الأمريكي ريتشارد نيكسونبعد حرب أكتوبر 1973. ويقول المؤلف إن هذه المعركةمثلت "واحدة منأكثر التحولات جذرية خلال الحرب الباردة؛ فنتيجة للحرب استعادت مصر شبه جزيرة سيناء بصورة كاملة، وجرى عقد معاهدة سلام دائم بين إسرائيل ومصر، ودشنت واشنطن اتفاقا استراتيجيا مع القاهرة؛ حليف الاتحاد السوفيتي الرئيسي في المنطقة. وبنهاية عقد السبعينيات، أضحت مصر محورا رئيسيا في خطط الولايات المتحدة للتدخل- وقت الحاجة- في الخليج العربي". تطورت العلاقات المصرية الأمريكية بصورة درامية، فقد جرى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 28 فبرايرعام 1974 (عقب توقيع مصر اتفاقيةفكالاشتباكالأولى مع إسرائيل)، ولم تكد تمر أربعة أشهر على استئناف العلاقات، حتى اختار نيكسون مصر لتكون واحدة من محطات جولته الخارجية التي شملت السعودية وسوريا وإسرائيل. وبعد أسابيع من زيارة نيكسون، تلقى السادات "قائمة مشتريات رائعة من ا لأسلحة والمعدات... كان على نيكسون أن يخوض معركة مع الكونجرس حتى يوافق على بيع هذه الأسلحة لمصر". ورغم استقالة نيكسون بعد فضيحة ووترجيت، إلا أن نائبه جيرالد فورد قدم معونة اقتصادية غير مسبوقة للقاهرة بلغت 250 مليون دولار.

ويرصد المؤلف خلال الكتاب، أنماط الدعم التي قدمتها الولايات المتحدة للنظام الحاكم في مصر مثل: دعم النظام في مجال الدفاع عن أراضيه. فبعد انتهاء الأعمال العدائية مع تل أبيب بتوقيع معاهدة السلام في 1979 وجد الرؤساء المصريون (السادات ثم مبارك) أنفسهم في صراع مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وهو ما حدا بواشنطن إلى مساندة النظام الحاكم في مصر على ردع أي عدوان محتمل ضد بلدهم قد يلجأ له الجيش الليبي المدجج بالأسلحة الروسية الثقيلة. في تلك الفترة الممتدة من أواخر السبعينيات وصولا إلى أواخر الثمانينيات، وصلت العلاقات المصرية الليبية أدنى مستوياتها، بلغت حد نشوب مواجهة مسلحة بين البلدين في يوليو 1977. واستمر التوتر في العلاقات طيلة العقد الأول من حكم مبارك. وعلى الرغم من رفض مبارك للضربة الأمريكية على ليبيا في أبريل 1986، إلا أنه لم يلغ مثلا التدريبات العسكرية المشتركة (مناورات النجم الساطع) التي جرت في نفس العام.

كما عملت الولايات المتحدة على دعم النظام المصري ليتمكن من وأد أي محاولات انقلابية في المهد. وبناء عليه نجت مصر من فترة طغى فيها نمط الانقلابات العسكرية في العالم الثالث. وكما يقول المؤلف فقد شمل تحصين مصر من الانقلابات العسكرية "تأسيس نظام أمني داخلي قوي ليكون بمثابة القوة المقابلة للمؤسسة العسكرية فضلا عن إرضاء الجيش وإزالة أية دوافع انقلابية بين عناصره. وساعدت المعونة العسكرية الأمريكية البالغة قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا في الحيلولة دون استغلال الجيش أية أزمة سياسية كبرى من أجل الاستيلاء على السلطة."

ويقول المؤلف إن الشعب المصري نفسه مثل واحدا من أبرز التحديات التي واجهت نظامي السادات ومبارك، خاصة بعد اندلاع تظاهرات الخبز في مصر في يناير عام 1977، التي وصفها السادات بـ "انتفاضة الحرامية." وعلى هذا هدفت أول حزم المعونات الأمريكية لمصر إلى إنقاذ السادات الذي كان يرزح تحت وطأة الديون الغربية المزمنة وخسارته المعونة الاقتصادية من الاتحاد السوفيتي. إلا أن المظهر الأكثر أهمية من المعونة الاقتصادية الأمريكية نفسها تمثل في تدخل الولايات المتحدة، وأحيانا الحكومات الأوروبية، من أجل إحياء الاقتصاد المصري المنهك. حدث هذا عام 1991 عندما قرر نادي باريس إعفاء مصر من بعض ديونها، وهو ما أنقذ البلاد من أزمة مالية خانقة. "ومن ثم، كانت واشنطن على أهبة الاستعداد من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية في حال ما هددت الاستقرار السياسي. وحسب النظرة الأمريكية فإن مخاطر عدم الاستقرار ستفرز مخاطر انهيار الأجهزة القمعية؛ وهو الشرط المسبق لاندلاع أي ثورة."

الإستراتيجية في مقابل الديمقراطية

في وقت مبكر للغاية من عمر التحالف، ظهرت نغمة حقوق الإنسان كأحد أهداف السياسة الخارجية الأمريكية من خلال إدارة كارتر. فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن نبذ إدارته للسياسة الأمريكية التقليدية في دعم الحكام المستبدين، وهو ما ذكره فى خطاب له في مايو من عام 1977. إلا أن كارتر لم يحول هذه الكلمات إلى سياسة واقعية. وفي الحالة المصرية، لعب الرئيس الأمريكي على قدرة الرئيس السادات في تجاهل الرأي العام في مصر من أجل أن ينجز سلاما منفردا مع إسرائيل. ويقول المؤلف إن البيت الأبيض قبل ضمنيا مفهوم السادات عن “الديمقراطية ذات الأنياب”، وقبل أيضا سياسته القمعية التي اعتبرتها الإدارة الأمريكية بمثابة إجراء وقائي قبل الدخول في محادثات السلام. وفي أثناء محادثات كامب ديفيد، كان كارتر مقتنعا بأنه “أنه في ظل قيادة قوية، فإن رأي المصريين يمكن أن يتغير” .

ويقول المؤلف "تطورات العلاقات الرسمية بين واشنطن والقاهرة التي سارت على عكس توجهات الرأي العام في مصر. فبدلا من تعزيز الديمقراطية بطريقة تدريجية، تعاون الطرفان في تأسيس دولة بوليسية استبدادية في مصر تخدم أجندة الولايات المتحدة في المنطقة وتحقق أمن إسرائيل والحفاظ على الهيمنة الأمريكية في الخليج العربي. وعلى النقيض، فضل الرأي العام المصري نظاما للأمن الإقليمي تهيمن عليه الولايات المتحدة وإسرائيل بدرجة أقل، فضلا عن تشكيل حكومة مصرية تقبل بالتعددية السياسية وتحترم الحريات الفردية."

تفاقمت الأزمة الداخلية في مصر بسبب سياسات الرئيس السادات التي أودت في النهاية إلى اغتياله على يد متطرفين إسلاميين. وبعد أن تولى مبارك حكم البلاد مضى في تدعيم التحالف المصري الأمريكي. وخلال سنوات مبارك الأولى في الحكم، زادت المعونات العسكرية الأمريكية لمصر بمقدار 400 مليون دولار، أي أنها بلغت 1.3 مليار دولار سنويا وبعد عام 1984، تحولت المساعدات إلى منح وليس قروضًا. وقد حافظت مبيعات الأسلحة هذه "على هيبة الجيش المصري دون أن تشكل...تهديدا لإسرائيل". كما وفرت "الإدارة الأمريكية فرص تدريب للضباط المصريين للتعرف على الأفكار والأساليب العسكرية الأمريكية. "وأنفقت واشنطن ملايين الدولارات على تدريب هؤلاء الضباط عبر برنامج "التعليم والتدريب العسكري الدولي" (IMET). وخلال عام 1982، سافر 343 من الضباط المصريين إلى الولايات المتحدة للحصول على دورات متقدمة ...وكان هذا العدد من الضباط يتفوق على كل الضباط الذين زاروا الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة السادات. "

خلال ذلك العقد تبنى مبارك سياسة خارجية حذرة فـ " لم يكلف نفسه فوق طاقتها سواء فيما يتعلق بالفلسطينيين أو الإسرائيليين،" وكانت أهدافه من هذه السياسة الخارجية هي الحفاظ على العلاقات القوة مع الولايات المتحدة (من خلال استمرار تقديم الدعم للحملة السرية الأمريكية في أفغانستان ضد الاحتلال السوفيتي)، فضلا عن محاولة إنهاء عزلة مصر في المنطقة بعد قرارات المقاطعة العربية للقاهرة بعد توقيع معاهدة السلام في 1979. نجحت سياسة مبارك هذه، فبنهاية عام 1988، تمكن مبارك من استعادة العلاقات الدبلوماسية مع جميع الحكومات العربية تقريبا. كما نجح في إعادة جامعة الدول العربية إلى مقرها في القاهرة عام 1990" كما ضمن علاقات قوية مع العراق بعد أن ألقى بثقله وراء بغداد في الحرب المدمرة ضد إيران.

لكن لم تسر العلاقات المصرية الأمريكية على وتيرة واحدة، فقد شابها توترات نتجت عن اختلافات في الرؤى تجاه قضايا معينة. إلا أن الخبرة التي ولدتها هذا التوترات أنه مهما كان حجم الخلاف بين الطرفين، فإن التحالف الاستراتيجي كفيل برأب الصدع وتسوية أي خلافات. حدث هذا مثلا في منتصف الثمانينيات من خلال أزمة السفينة السياحية الإيطالية أكيلي لاورو التي كانت تقل 19 أمريكيا ضمن مجموع ركابها، وجرى اختطافها من قبل مسلحين فلسطينيين. وقتها نجح النظام المصري في عقد صفقة مع المسلحين بموجبها يجرى الإفراج عن الرهائن وفي نفس الوقت يجرى ترحيل المختطفين إلى تونس حيث مقر منظمة التحرير الفلسطينية. لكن تعقدت الأزمة بعد مقتل أمريكي عجوز على متن السفينة، وبعد أن غادرت طائرة مصرية تقل المختطفين، جرى اعتراضها بواسطة طائرات أمريكية وأجبرت الطائرة المصرية على الهبوط في إيطاليا. وصف مبارك عملية اعتراض الطائرة بالقرصنة، واندلعت تظاهرات في مصر ضد التصرف الأمريكي. وقتها وصلت العلاقات المصرية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ استئناف العلاقات الدبوماسية عام 1974. لكن لم تكد تمض أشهر قليلة حتى تجاوز الطرفان الأزمة. وخلال العام التالي أجريت مناورات النجم الساطع، وفي عام 1987 أصبحت مصر "أحد الأعضاء الرئيسيين من خارج حلف الناتو،" واستمر التعاون بحصول البحرية الأمريكية على حقوق لا حصر لها كي تعبر بمقاتلاتها النووية قناة السويس، كما حصلت على امتيازات جوية باستخدام قاعدة غرب القاهرة الجوية.

بدأ عقد التسعينيات وهو يحمل معه نهاية الحرب الباردة. وحسب المؤلف فقد كانت تلك لحظة ذهبية للولايات المتحدة لإعادة رسم خريطة السياسة الدولية، وكان لمبارك دورا أصيلا في هذه الاستراتيجية الجديدة. وفي حرب تحرير الكويت، نشرت مصر قواتها في الخليج ونجحت في توفير غطاء عربيا للعملية العسكرية الأمريكية ضد الرئيس العراقي صدام حسين. وقتها وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب المشهد كله بالقول "لقد هيمن مبارك." ثم جاء إلى سدة الرئاسة الأمريكية رئيس جديد هو بل كلينتون. وقتها كانت حرب الخليج هي "تغريدة البجعة في اهتمام الجيواستراتيجية الأمريكية بالدور التقليدي للجيش المصري" ويشرح المؤلف إن "نهاية الحرب الباردة قلصت من دور الجيش المصري في الأمن الإقليمي؛ إذ أضحى التعاون من أجل درء المخاطر التي تمثلها الدول أمرا أقل أهمية مقارنة بالتحديات التي فرضها الفاعلون من غير الدول على غرار الخلايا الإسلامية المسلحة." وهو العامل الذي هيمن بصورة واضحة على طبيعة تحالف البلدين فترة ما بعد انتهاء الحرب الباردة. " وفي عام 1993، حدث تطوران جديدان على الساحة الدولية والمحلية، حيث وقع تفجير مبنى التجارة العالمي الذي تورط فيه الشيخ المصري عمر عبد الرحمن. وفي العام نفسه تولى عمر سليمان مسئولية إدارة المخابرات المصرية. ومن ثم بات عمر سليمان العنصر الأساسي في التحالف المصري الأمريكي.

باتت الحركات الإسلامية هي قضية التحالف الأولى في التسعينيات. ففي تلك الفترة تلقت الولايات المتحدة ضربات متتالية سواء من خلال تفجير برجي التجارة، أو من خلال الضربات الإرهابية التى استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وأخيرا تفجير المدمرة كول في اليمن. تلاقى الطرفان على هدف واحد وهو التصدي لـ "العدو الجديد،" وخلال تلك الفترة غضت الولايات المتحدة النظر عن القمع المصري الرهيب للإسلاميين في هذا العقد. وحسب المؤلف فقد "تجاوز عدد حالات القبض والاعتقال في عهد مبارك مثيلهم في عهد السادات (25 ألفا في عهد مبارك في مقابل 19 ألفا في عهد السادات)، كما تجاوز عدد ضحايا العنف السياسي ليصل إلى 2386 في عهد مبارك في مقابل 250 في عهد السادات. وبلغ عدد ضحايا حرب مبارك على الجماعة الإسلامية في عام 1993 وحده 1106 أشخاص (بينهم أكثر من مائة قتيل مدني)، وهو ما يمثل نحو 41 في المئة من إجمالي كل القتلى والمصابين جراء العنف السياسي في مصر منذ عام 1952."

لكن لم تكن المعركة مع الإسلاميين من خلال العنف فقط. فقد حدث في ديسمبر 1991، أن غضت الولايات المتحدة الطرف عن الانقلاب العسكري في الجزائر حين صوت الجزائريون في 26 ديسمبر 1991، ومنحوا الجبهة الإسلامية للإنقاذ أكثر من 80 في المئة من مقاعد الجولة الأولى في الانتخابات البرلمانية. بلورت الإدارة الأمريكية موقفا عبر عنه بوضوح إدوارد ديريجيان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، الذي خدم في في ثمانى إدارات أمريكية بداية من الرئيس الأمريكي جون كينيدي حتى بيل كلينتون. برر ديريجيان في عام 1992 رفض الولايات المتحدة لسياسة “شخص واحد، صوت واحد، لمرة واحدة {وأخيرة}." ويقول المؤلف إنه "افترض ضمنا أن الحركات الإسلامية ستستغل الديمقراطية لتستولي من خلالها على السلطة، وبعدها توصد الأبواب أمام أية انتخابات." ويشرح المؤلف قائلا إن هذا عبارة عن استمرار لـ " التحفظ الأمريكي" على نتائج الديمقراطية التي تتعارض مع مصالحها وهي السياسة التي استمرت طويلا في أمريكا اللاتينية. ويشرح المؤلف "لم تكن معضلة واشنطن في أن وصول الإخوان للحكم سيعني تغيير نظام سلطوي ليحل محله نظام حكم أكثر سلطوية، وإنما كانت المعضلة في أن أية حكومة إسلامية- حتى لو كانت ديمقراطية- ربما تتحول بالسياسة المصرية بعيدا عن أولويات الولايات المتحدة."

كانت التطور اللاحق مع أحداث 11 سبتمبر والتي يقول المؤلف إنها حملت مظهرين متناقضين في التحالف المصري الأمريكي " إذ أصبحت قضية التعاون الأمني بين البلدين أكثر إلحاحًا، ورغم ذلك تصدر الحديث عن تعزيز الديمقراطية الخطاب الرسمي للولايات المتحدة. في ذلك السياق، اعتبر جورج بوش الابن، بتأثير واضح من صقور المحافظين الجدد في إدارته، أن على الولايات المتحدة أن تعيد صياغة علاقاتها مع النظم العربية المستبدة"، وكانت منطق الإدارة الأمريكية هو "أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إنزال الهزيمة بتنظيم القاعدة، فإن عليها أن تنتصر في “حرب الأفكار”، وعليها أيضا رسم مستقبل خال من الراديكالية التي تزدهر في ظل النظم السلطوية."

كانت مصر مبارك هي مختبر هذه المقولات، ومن ثم ضغطت الإدارة على مبارك بشكل غير مسبوق خلال عامي 2004 و2005 من أجل إحداث درجة من الإصلاح السياسي في البلاد. ومثلت قضية أيمن نور والحكم بسجنه بعد اتهامه بتزوير توكيلات حزب الغد نقطة توتر في العلاقات بين الطرفين. وعندما زارت رايس مصر في يونيو 2005 تحدثت بلهجة غير مألوفة وطالبت النظام المصري بمزيد من الإصلاح السياسي. لكن وكما يقول المؤلف لم تختلف سياسة جورج بوش في جوهرها عن سياسة الإدارات الأمريكية السابقة، وذلك بسبب أن "جميع السياسات الأمريكية كانت مرهونة بالمصالح الأمنية طويلة الأمد ". وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن التعاون الأمني ظل قويا للغاية. فقد استمرت مصر في تقديم تسهيلات للقوات الأمريكية واستجابت لكل طلبات واشنطن من أجل العبور الجوي فوق أراضيها، وبلغ متوسط طلبات التحليق التي منحتها القاهرة للطائرات العسكرية الأمريكية في الفترة من 2001 إلى2005 أكثر من عشرين طلبا يوميا. كما مثلت عمليات “التسليم الاستثنائي” نقطة بالغة الأهمية للتعاون الاستخباراتي بين الطرفين.

يصل المؤلف إلى النقطة الأساسية وهي أنه "لم يكن اختلاف أفكار الرئيسين بشأن تعزيز الديمقراطية سوى أمر تكتيكي سببه اختلاف الأساليب التي تبنوها من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو استمرار بقاء النظام الحاكم في مصر. فبينما أراد مبارك تنصيب ابنه خليفة له في حكم البلاد، رفض مستشارو بوش هذه الخطوة وفضلوا أن يخلفه في سدة الحكم مقاتل متمرس وموثوق به مثل عمر سليمان."

فضل باراك أوباما العودة إلى النهج التقليدي وهو عدم إثارة التوتر علنا. لكن كما تكشف وثائق ويكليكس فقد كانت الإدارة مهتمة للغاية بكل شاردة وورادة في البلاد، فقدمت تحليلات عن المعارضة وعن المجموعات الاستراتيجية في النظام على غرار جمال مبارك وعمر سليمان وحسين طنطاوي. وينقل المؤلف بالنص عن وثيقة تقول “رغم أننا نسمع كثيرا من التذمر من قبل معارضي الرئيس مبارك وابنه جمال بخصوص الحكومة المصرية، إلا أنه لا يوجد مؤشر واحد على أن هناك من يملك خطة لفعل أي شيء عدا الشكوى. لم نلمح أي إشارة لها نكهة ثورية، ولا حتى همسة إعجاب لأي شخصية معارضة أو دعم لأي خطاب تغيير واقعي، أو حتى دعوة للجوء للعنف. ولم نر أي لمحة حماسة ثورية ولا حتى همسا بالإعجاب عن شخصية معارضة أو مؤيدة لأي تغيير سياسي فعلي."

ومن ثم ظنت الإدارة الأمريكية أن النظام في مصر مستقر، على الرغم من اندلاع تسونامي من الأعمال الاحتجاجية في البلاد هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى بعد قيام ثورة يناير كان رأى الإدارة أن النظام مستقر، وفي وقت لاحق من فبراير دعت الإدارة الأمريكية إلى "الانتقال المنظم للسلطة" أي أن يبعد مبارك في الظل ويكمل عمر سليمان مسيرة التحالف المصري الأمريكي. كان سليمان هو الخيار المفضل، فالإدارة كانت ترى أن خليفة مبارك سيحاول تبني نبرة معادية للأمريكان في البداية من أجل حشد التأييد المحلي. إلا أن عمر سليمان يمكن أن يحكم من اليوم الأول دون نبرة شعبوية زائدة عن الحد. إلا أنه وبعد أن أفشل المتظاهرون هذه السيناريو وافقت الولايات المتحدة على سيناريو يتجاهل الدستور كلية وفيه يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الأمور في البلاد. كانت الولايات المتحدة على مقربة واضحة من التحولات في مصر، يكشف عن ذلك أن وزير الدفاع الأمريكية روبرت جيتس كان قد تحدث مع طنطاوي حتى يوم 10 فبراير خمس مرات. علاوة على ذلك، لاحظ المؤلف أن البيت الأبيض وقادة المؤسسة العسكرية المصرية، لم يؤيدوا ثورة 25 يناير بصورة كاملة، وحتى عندما أيدوها كان دعمهم تكتيكيا.

وأضاف أن معضلة الولايات المتحدة الحقيقية كانت في أن ثورة 25 يناير هددت وبصورة واضحة مطالب الأمن الأمريكية. أما بخصوص الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، فيقول المؤلف إن "وجود حكم إسلامي محافظ (في مصر) لا يعني بالضرورة أنه لن يتواءم مع الأهداف الجيوإستراتيجية الأمريكية. والدليل على ذلك هو التعاون الوطيد بين الولايات المتحدة ونظام الحكم الديني المتشدد في السعودية. أما في الحالة المصرية، فلم تكن للولايات المتحدة مشكلة مع الإسلام، وإنما كانت مشكلتها مع الخيارات الشعبية. فمن شأن أي حكومة منتخبة ديمقراطيا سواء قادها إسلاميون أو علمانيون أن تعيد تقييم علاقات مصر بحلفائها. ومن ثم لم يكن شبح قاعدة “رجل واحد، صوت واحد، مرة واحدة” ليخيف الولايات المتحدة بأكثر من خوفها من تغير السياسة الخارجية المصرية بعد كل انتخابات".

[1]صحفي مصري

[2]Chairman Royce Convenes Hearing on Egypt - Royce’s opening statement, OCT 29, 2013http://foreignaffairs.house.gov/press-release/chairman-royce-convenes-hearing-egypt

[3] صدرت ترجمته العربية أواخر العام الماضي من دار الثقافة الجديدة (القاهرة). وعنوان الكتاب الأصلى:

Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the US-Egyptian Alliance (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).