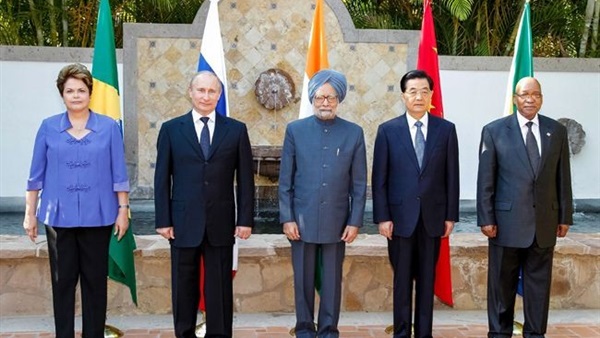

صعوبات حتمية: هل تمثل مجموعة الدول الصاعدة بديلاً للعولمة الفجة؟

يحول الإطار الذى تمثله العولمة القائمة دون ظهور هامش يستطيع المشروع الوطنى الشعبى المستقل استغلاله للدفع إلى الأمام. فقد أقيم هذا النمط بالتحديد لمنع ذلك، حتى أصبح «لا بديل له». ويفرض هذا الإطار الانغلاق فى نمط تنمية قائمة على قاعدة العمل من الباطن لمصلحة الاحتكارات المعولمة وامتصاصها للفائض المنتج فى تخوم المنظومة، والقائمة كذلك على نهب ثرواتنا الطبيعية لمصلحة استمرار تبذيرها فى الغرب.

يقول البعض: المشكلة عالمية، وبالتالى لابد أن يكون حلها عالميًا. أقول إن الجزءالأول من الجملة صحيح، ولكن الجزء الثانى ليس تابعًا منطقيًا له . فقد أثبتت السلسلة اللا نهاية من «المؤتمرات الدولية» خلال العقود الأخيرة- أن النظام لن يتغير من خلال قرارات من الأعلي، على أرضية المفاوضات على الصعيد العالمي. فلم يحدث فى التاريخ أن تغير النظام الدولى بهذا الأسلوب. وكانت التغيرات فى النظام الدولى التى حدثت فى الماضى دائمًا نتاج تغيرات سبقتها «من تحت»، أقصد على المستويات الوطنية. ذلك لأن الدولة الوطنية تمثل الفضاء الحقيقي، حيث تنبسط الصراعات الاجتماعية والسياسية فتتبلور البدائل، فالتغير الذى قد يحدث هنا وهناك يحوِّل بدوره ميزان القوى على المستوى العالمى فيفتح مجالًا لتحول النظام العالمي.

وينحصر خط العمل من أجل تحقيق التغير المطلوب وطنيًا فى الجملة الآتية: رفض مبدأ التكيف من جانب واحد لما يقتضيه تواصل بسط العولمة بنمطها الراهن، ويحل محله الدفع فى تطوير مشروع وطنى مستقل، سَمِّه كما تشاء: مشروع وطني، مشروع مستقل، علمًا بأن الاسم المتداول بالإنجليزية هو Sovereign Project.

اذن يدخل المشروع المستقل الوطنى الشعبى فى تناقض مع بسط نمط العولمة القائمة ذات الطابع الامبريالي. وذلك سواء فى مجال الادارة الاقتصادية للعولمة أم مجال ادارتها السياسية.

بيد أن مفهوم المشروع المستقل هو نفسه موضع تساؤلات فيما يتعلق بمضمونه ومغزاه. فأصبحت عمليات التداخل الرأسمالى المعولم (والمقصود أنشطة الشركات المتعدية الجنسية الكبري) تؤثر فى جميع بلدان العالم، وفى جميع قطاعات النشاط. وبالتالى تظل درجة استقلالية القرار الوطنى الذى يمكن تصور تنفيذه نسبية ومحدودة. هذا صحيح اليوم كما كان صحيحًا بالأمس. فلم توجد (ولا توجد ولن توجد) دولة «مستقلة» بشكل مطلق بمعنى أن تستطيع تجاهل ما يحدث على الصعيد العالمي.

لذلك ينبغى أن نتناول موضوع «المشروع المستقل» بالانطلاق من البحث حول قضايا فرعية. أبدأ بقضية الثروات الطبيعية. إذ أصبح التوصل إلى هذه الثروات متحكمًا فى تواصل عملية التراكم الرأسمالى المعاصر. فهناك دول تحتاج إلى التوصل لثروات خارج أرضها الوطنية، مثل الولايات المتحدة وأوربا والصين. وهناك دول تتسم بأن بنيتها أقيمت لتقدم مثل هذه الثروات «للتصدير». ويشكل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية كتلة من النظم أقيمت بنيتها من أجل تيسير نهب ثرواتها، ولا غير، وذلك بالتعاون بين الإمبريالية السائدة والبرجوازية والدولة التابعة. فلم تبذل نظم الحكم المحلية مجهودًا يذكر فى سبيل إقامة منظومة صناعية مندمجة تسعى إلى أن تصبح متكاملة ومستقلة. بينما التجارب التى سميتها «وطنية شعبية» بذلت بالفعل مجهودًا فى هذه السبيل، سواء كانت الدول المعنية غير غنية من حيث الثروات الطبيعية (مثل مصر وسوريا) أم غنية (مثل العراق فى عصر صدام حسين والجزائر والبرازيل).

فالسؤال المطروح بهذا الصدد اليوم هو التالي: هل تستطيع دول الجنوب الغنية بالثروات الطبيعية رسم سياسات جديدة فى مجال استغلال هذه الثروات تسعى إلى حفظها للمستقبل (الأمر الذى قد يوحى بخفض مستوى تصديرها لهذه الثروات) إلى جانب تعبئة الأموال التى يوفرها هذا التصدير من أجل التقدم المعجل فى بناء منظومتها الصناعية والزراعية الحديثة؟ وهناك سؤال آخر خاص بالعلاقات بين دول الجنوب الغنية بالموارد الطبيعية والصين بصفة خاصة. فهل من الممكن إنماء علاقات تعاون صحيحة فى مصلحة الطرفين تكون مختلفة عن العلاقات التى تحكم السوق العالمية للموارد الطبيعية؟ سوف ابدى برأيى فى احتمال تحقيق مثل هذا التطور فى مقال لاحق.

هناك أوجه أخرى مهمة تخص السياسة الاجتماعية. فيواجه التوجه نحو مشروع وطنى مؤامرات الإمبريالية لضرب هذا الخيار. فلن تستطيع نظم الحكم المستقلة المعنية مواجهة هذه الخطط دون اعتمادها على وحدة شعبها. ولن تكسب السلطة هذا الاعتماد بمجرد إعلانها تمسكها «بالاستقلال» بصفته شعارًا بل يقتضى مصاحبة سياسة الاستقلال فى المجال الدولى بسياسات اقتصادية واجتماعية تقدمية تخدم مصالح الأغلبية الشعبية. وأعتقد أن وجود أو غياب مثل هذه السياسات التقدمية اجتماعيًا يمثل المعيار الذى نستطيع على أساسه تبويب تجارب الدول الصاعدة .

أولاً: الصين

هى الدولة الصاعدة الناجحة الصحيحة. وهى وحيدة فى حالها. حيث تنفذ السلطة مشروعًا مستقلًا يسعى إلي: 1- إقامة منظومة صناعية حديثة شاملة ومتكاملة، مستقلة دون أن تكون رافضة المشاركة فى الأسواق العالمية (بل يتخذ المشروع مواقف هجومية فى مجال تصدير منتجاتها الصناعية) 2- تمفصل المشروع بإنماء الإنتاج الزراعى والغذائى (حتى تحقق الصين الاستقلال الغذائي) على أساس قاعدة صلبة من المزارع العائلية الصغيرة (دون أن يصاحبها حق الملكية الخاصة لهذه المزارع).

سأركزعلى بيان موجز للتطور التاريخى الذى أتاح جمع شروط نجاح المشروع المستقل لصعود لا مثيل له فى البلدان الصاعدة الاخري. أقول ذلك لأن خطاب البنك الدولى ينسب نجاح الصين مابعد الماوية (والمقيس بمعدل نمو صادرات البلاد لا غير) إلى مزايا السوق والانفتاح على الخارج. لايفيد هذا الخطاب المبتذل، فما تحقق فى العقدين الأخيرين من القرن الخارق للعادة، ولكنه لم يكن ليتحقق فى غياب الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى بنيت فى الفترة السابقة.

انطلق تاريخ الصين الحديث من ثورة التيبنج للفلاحين (1855-1865) التى أسقطت سلطة الإمبراطور والإقطاع ووزعت الأراضى بين جميع صغار وفقراء الفلاحين على قدم المساواة. شتان مابين هذه الثورة الشعبية وثورة عرابى على سبيل المثال التى اعتمدت على العمد والشيوخ وأغنياء الفلاحين. كما أنها ثارت ضد التغلغل الإمبريالي. وفعلت كل ذلك باكراً جداً، فقد بادر الاستعمار بالعدوان عام 1840 (حرب الأفيون) أى عشرة أعوام فقط قبل انفجار الثورة. وقد زرعت ثورة التيبنج بذور استراتيجيا ثورية للطبقات الكادحة متكيفة لظروف تخوم المنظومة الرأسمالية العالمية الجديدة. فأصبحت سلف الثورة المعادية للاستعمار وللاقطاعية، فألهمت فكرة ماو.

وصف ماو الثورة المطلوبة بطابعها «المعادى للاستعمار/ المعادى للإقطاعية/ الشعبى الديمقراطي»، ولم يقل «الديمقراطية البورجوازية»، والتمييز المذكور حاسم. فقد انطلق ماو من مقولة مفادها أن «عصر الثورات البرجوازية» قد انتهى اذ أصبحت بورجوازيات تخوم المنظومة العالمية عاجزة عن أن تقود ثورة؛ فتميل هذه البورجوازيات إلى الاتفاق مع القوى المسيطرة عالمياً الاستعمار وحلفائها من الرجعية «الإقطاعية» المحلية. وبالتالى فإن الثورة المطلوبة هى ثورة «شعبية» (لا بورجوازية) الطابع.

لم تسمح ظروف الصين الموضوعية (أى «تخلفها» الموروث) عدا إقامة «اشتراكية الدولة» فى المرحلة الأولى التى تلت انتصار الثورة. اعتبر ماو أن حفظ التحالف بين العمال والفلاحين الذى جعل الانتصار العسكرى ممكناً، وتكريسه بعد هذا الانتصار، يقتضى إدارة للعلاقة بين الحضر والريف تقوم على احترام مبدأ المساواة بين الطرفين. أى بمعنى آخر رفض ماو نظرية «التراكم الاشتراكى الأولي» التى تلقى عبء تحمل نفقات التصنيع على الفلاحين. واعتبر ماو أن ضمان حفظ هذا التحالف بشروطه (مساواة الطرفين) هو بدوره يتيح الدفع إلى الأمام نحو دمقرطة المجتمع. وألقى ماو على الشكل الذى يتيح التقدم فى هذا الاتجاه اسماً هو «الخط الجماهيري»

أستخلص من قراءتى لهذا التاريخ استنتاجين مهمين. أولاً: أن الشعب الصينى انطلق من رؤية نقدية لماضيه، الأمر الذى يحميه من السقوط فى أوهام ماضوية قائمة على خلق صورة مزيفة للماضى لا تمت بصلة بواقع أمرها. فالرؤية الحضارية الصينية توجه أنظارها إلى المستقبل، لا الماضي. ثانياً: تمتعت الماوية بمرونة فى نظرها للواقع. فعندما بلغت مرحلة اشتراكية الدولة حدودها وراحت تتجمد، اتخذت السلطات مبادرات إصلاحية تدريجية وللانفتاح على السوق، بعد أن رفضت رفضاً وصفة البنك الدولى المنحاز «للعلاج بالصدمة». فتجنبت الصين ما قاست منه روسيا وغيرها من الدول، أقصد تفكيك المجتمع والدولة المصاحب لقبول خطة العلاج بالصدمة.

ولكن القصة لاتنتهى عند هذا الحد، فليس التسوية الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها حالياً ضماناً لاستقرار المسيرة. كلا. وسوف نفتح فى مقال لاحق من هذه السلسلة نقاشاً حول مستقبل المشروع الوطنى الصينى على ضوء بيان تناقضاته الداخلية الجديدة.

ثانياً: روسيا

عادت روسيا تحتل فى الساحة الدولية مكانة دولة عظمى مستقلة، ودخلت فى صراع علنى مع الولايات المتحدة. هل معنى ذلك أن روسيا أصبحت «دولة صاعدة»؟ ليست الإجابة يسيرة. لعل بوتين يفكر فى إعادة بناء رأسمالية دولة مستقلة لا تخضع لخطط الاحتكارات الغربية. ولكن السياسة الاقتصادية الروسية لم تخرج بعد عن إطار «الليبرالية» التى تسيطر عليها الاحتكارات الخاصة الروسية، على النمط الغربي. ولا تضمن مثل هذه السياسة حصول الحكام على شرعية تدعمها الجماهير الشعبية.

أتذكر حوارًا جرى بينى وبين بعض المسئولين الروس (اليمينيين) فى أعقاب سقوط النظام السوفيتي. فقال هؤلاء لى (يكاد يكون بالحرف): »خسرنا الحرب، ولكن سوف نكسب السلم، كما أن ألمانيا التى خسرت الحرب لم يمنع هذا صعودها الاقتصادي، فسوف نستفيد نحن أيضاً من تبنى مبادئ الليبرالية الرأسمالية بعد أن تخلصنا من الأوهام الاشتراكية الخيالية». وكانت إجابتى كالآتي: «أنتم لا تدركون اختلاف الظروف. لقد ساعدت الولايات المتحدة ألمانيا على نهضتها بعد الهزيمة، لأن وشنطن كانت بحاجة لأن تكون ألمانيا قوية فى مواجهة العدو الحقيقى القائم وقتها- الاتحاد السوفيتي. ويختلف الأمر اليوم فليس هناك وجود لأى عدو يذكر أمام الولايات المتحدة. وبالتالى لا تريد وشنطن مساندة صعود روسيا حتى لا تصبح مرة ثانية قوة عظمي، فالأفضل بالنسبة إليها هو مواصلة تدمير بلادكم».

كان النظام السوفيتى قد حقق إنجازات بارزة. فأقيمت بالتدريج رأسمالية دولة ذات بعد اجتماعى ومستقلة عن مؤثرات الرأسمالية العالمية. واعتمد هذا النظام الاقتصادى والاجتماعى على تبلور «تكتلات» مصلحية تجمع معاً أصحاب القرار والعمال الفاعلين فى قطاع إنتاجى معين. فأصبح كل من هذه التكتلات «مركز قوة» يدخل فى التفاوض (لعل كلمة مساومة تعطى المعني!) مع مراكز القوة الأخرى من أجل تصميم أهداف الخطة العامة وتوزيع الفوائد المستخرجة منها. وصارت النقابات جزءًا من المنظومة بصفتها المؤسسة التى تتناول مسئولية إدارة الشئون الاجتماعية والفوائد المستخرجة منها لمصلحة العمال (ضمان التوظيف الكامل، مدارس، مستشفيات، سكن، معاشات الخ). لقد قام هذا المنهج بدور حاسم، فحل محل «الربحية» التى تتحكم فى إعادة تكوين التوسع الرأسمالي. بل أكثر من ذلك أقيم النظام الاقتصادى السوفيتى على قاعدة إعادة توزيع فوائد التنمية المشتركة لمصلحة المناطق الأقل نمواً، علماً بأن الشعوب «غير الروسية» هى التى استفادت من هذا الخط العام الجديد. فانتقل استخدام الفائض المستخرج من المناطق الأكثر تقدماً (روسيا الغربية، وأوكرانيا وجمهوريات البلطيق) للاستثمار فى المناطق الأقل نمواً (سيبيريا، آسيا الوسطي، الجمهوريات جنوب القوقاز). وساد نظام تماثل ومساواة الأجور والحقوق الاجتماعية. وهو مبدأ يناقض تماماً المبدأ الذى يحكم الرأسمالية، وهو التفاوت فى مستوى الأجور بين المراكز والتخوم. بعبارة أخرى اخترعت السلطة السوفيتية مبدأ «المعونة» الحقيقية، وهو مبدأ لا تزال الرأسمالية تتجاهله فى ممارساتها الواقعية، بالرغم من كلامها حول «المعونة الدولية»!

ونجح الاتحاد السوفيتى فى رفع قواته المسلحة إلى مستوى قوة عظمي. فألحق الجيش الأحمر الهزيمة بالقوات النازية، ثم استطاع أن يُنهى فى بضع سنوات احتكار الولايات المتحدة للأسلحة النووية والصواريخ. وخلق هذا النجاح «ثنائية عسكرية» اتسم بها النظام العالمى حتى سقوط الاتحاد السوفيتي. ولعبت هذه الثنائية العسكرية دوراً إيجابياً فى ساحة السياسة الدولية، فضمنت لدول التخوم الآسيوية، والإفريقية والعربية المشتركة فى كتلة عدم الانحياز، هامشاً للتحرك المستقل دون أن تخشى عدوانًا عسكرياً من واشنطن. فليس من الغريب إذن أن تكون وشنطن قد استفادت فوراً من سقوط الاتحاد السوفيتى لشن حروب عدوانية ضد دول جنوبية انطلاقاً من عام 1990. لقد فرض الوجود السوفيتى السياسى فى الساحة الدولية نوعاً من النظام متعدد القطبية.

وأخذ النظام السوفيتى يتطور نحو الاستقرار الاجتماعي. فبلغ حداً من التنمية أتاح له رفع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ ومتواصل . فكان من الممكن اذن أن يحدث تطور تدريجى نحو مزيد من الفعالية الاقتصادية بالانتقال من نمط تراكم توسعى إلى نمط تراكم كثيف من خلال فتح باب للتبادل فى السوق، ولمزيد من الديموقرطية. بعبارة أخرى كان يحتمل أن يتطور النظام نحو موقع «يسارى وسطي» يحفظ المستقبل. كما كان هناك احتمال آخر يمكن حدوثه هو تحجر النظام وهذا هو ما حدث بالفعل. رعى برجنيف صعود طموحات الطبقة القائدة المستفيدة من النظام «النومنكلا تورا» إلى أن تحول أعضاؤها إلى رأسماليين أصحاب الملكية على نمط بورجوازية الغرب، ثم اعتمد يلتسين وجورباتشوف على هذه الطبقة من أجل إنجاز «الإصلاحات» المزعومة. اعتمدت خطة الإمبريالية- باشتراك يلتسين وجورباتشوف فى تنفيذها على تبنى وصفة «العلاج بالصدمة»، التى صممتها رأسمالية الاحتكارات الغربية من أجل تدمير فورى وشامل لمؤسسات الدولة بحيث يصبح المجتمع عاجزاً فى مواجهة الهجوم المنهجى المخطط. وقد ساهمت قطاعات واسعة من البورجوازية الروسية ، فى تنفيذ البرنامج، بل قبلت أن تتحول إلى بورجوازيات تابعة لمعرفتها أن هذا هو ثمن إثرائها السريع. وترتب على تضافر هذه العوامل إقامة نظام رأسمالى هش الهيكل.

وتم تحول روسيا إلى وضعية تابعة فى النظام الرأسمالى العالمى المعاصر: فتميل المنظومة الإنتاجية الروسية إلى أن تنحصر فى قطاعات إنتاج المواد الخامة للتصدير- ومنها النفط والغاز بصفة رئيسية- فلم تقم الحكومة بإصلاح القطاعات الصناعية والزراعية وهى قطاعات لا يهتم بها رأس المال الدولى ولا البورجوازية التابعة الجديدة المحتكرة للسلطة العليا. وتعانى هذه القطاعات من شح الاستثمار المخصص لها. ثم تم تفكيك الصناعات التحويلية وبيعت أقسام منها بأثمان رمزية لا صلة لها بالقيمة الحقيقية للأصول العينية (نموذج بيع القطاع العام فى مصر مبارك ومرسي!) وذلك لإقامة «منشآت» تعمل من الباطن لمصلحة الاحتكارات الأجنبية التى تمتص الفائض المنتج فى نشاطها. أى بعبارة أخرى تبنت روسيا أسوأ نمط من أنماط التبعية الجديدة.

وبالرغم من قبول روسيا شروط الوصفة الليبرالية الفجة واصلت الامبريالية اعتداءها ونقلت هجومها الى المجال السياسى بمساندتها مؤامرة فاشية استولت على الحكم فى أوكرانيا. فأزيح الستار عن أهداف الامبريالية، وهى تخريب الدولة الروسية وليس أقل. لعل بوتين قد أدرك خطورة هذا التهديد على المصالح الوطنية فاتخذ إجراءات فى سبيل تطوير سياسة خارجية مستقلة.

ولكن هذه السياسة الوطنية الروسية الإيجابية، لابد أن تفشل إن لم تكن مدعومة من قبل الشعب الروسي. ولا يمكن أن تفوز بهذا الدعم على أساس «الوطنية» وحدها. ولا يمكن أن تقدم الليبرالية الجديدة لروسيا سوى التدهور الاقتصادى والاجتماعى المأسوي. وفى مثل هذا الوضع، الذى تعيشه روسيا اليوم فى النظام العالمي، ستظل محاولاتها للتصرف بصورة مستقلة على الساحة الدولية هشة إلى أقصى حد، مهددة بالعقوبات والتى سوف تدفع حكم الأقلية الاقتصادية إلى الانحياز الكارثى لمطالب الاحتكارات المسيطرة فى الثالوث.

ثالثاً: الهند

هناك عناصر توحى بوجود مشروع مستقل، تتجلى فى مشروعات قطاعية يقوم بها رأس المال الاحتكارى الهندى فى بعض القطاعات الصناعية والمالية، وتساندها الحكومة. ولا أكثر من ذلك. فتظل السياسة الاقتصادية العامة ليبرالية، الأمر الذى ينتج بدوره تعجيل عمليات الإفقار، لا سيما فى الريف. فهنا نجد جنبًا إلى جانب عناصر مشروع مستقل وعناصر تنمية رثة.

لقد حققت الهند معدلات للنمو تتجاوز المتوسطات العالمية، وبذلك اعتُبرت من القوى الصاعدة .وينبع شكى فى صحة هذا التوقع من أن الهند المستقلة لم تتصدّ للتحدى الرئيسى الذى يواجهها، وهو التحويل الجذرى للهياكل التى ورثتها عن الطريقة التى شكلتها بها الرأسمالية الاستعمارية. لقد حول الاستعمار البريطانى الهند القديمة إلى بلد زراعى رأسمالى تابع. ولتحقيق هذا الهدف أقام البريطانيون أشكالاً من المِلكية الخاصة للأرض الزراعية بما يحرم أغلبية الفلاحين من هذه الملكية. وتحولت أغلبية الفلاحين إلى فلاحين فقراء يكادون لا يملكون أرضاً، فكان ثمن هذا الاختيار «للطريق الرأسمالي» هو البؤس المدقع للأغلبية العظمى من الشعب الهندي. وحولت الهند المستقلة وعودها للفلاحين إلى إصلاح زراعى شكلى محدود الأثر. وقد اتخذ هذا الاختيار شكل «الثورة الخضراء» التى دعمت أوضاع الطبقات الريفية المسيطرة.

وفى الهند يدعم استمرار أيديولوجية نظام الطوائف هذا الإرث الاستعمارى الذى يعطل التقدم، فطوائف «المنبوذين» (ويطلق عليهم اليوم «الداليت»)، والمستوعَبين (وهم أبناء القبائل) يكونون ربع عدد السكان (حوالى 250 مليوناً). وهم محرومون من جميع الحقوق خاصة الحصول على الأرض الزراعية مما يجعلهم كتلة من «أشباه العبيد» الذى يتملكهم «الآخرون». واستمرار هذه الظروف يدعم الأفكار والتصرفات الرجعية لهؤاء «الآخرين»ويسمح باستخدام السلطة لمصلحة الأقلية من أصحاب النفوذ، الأمر الذى يضعف من فاعلية احتجاجات المستغَلين الأغلبية الذين يقفون بين الأقلية المستغِلة والداليت المستعبدين.

وضعت حكومات حزب المؤتمر فى الهند المستقلة برنامجاً وطنياً ينسجم مع مقتضيات عصره الذى تميز بانتصارات حركات التحرر الوطنى فى آسيا وأفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية. وكان الاستعمار قد فرض سياسة القضاء على الصناعة الهندية المتقدمة آنذاك لمصلحة بريطانيا التى كانت فى طريقها للتصنيع. لذا أعطت الهند المستقلة الأولوية للتصنيع الذى جرى بقدر كبير من التخطيط المنظم، على الأقل خلال المراحل الأولى فى عهد نهرو، حيث كانت تجمع بين رأس المال الخاص الكبير ومشروعات القطاع العام التى طُورت لتملأ الفراغ الذى تركه الاستعمار للإسراع بالنمو وتدعيم الصناعات الأساسية.

وهذه الاختلافات بين النموذج الهندى الوطنى والصينى الشيوعي، تفسر الاختلاف الواضح بين النتائج المحققة لكل منهما. فمعدل نمو الإنتاج الصناعى والزراعى فى الهند استمر أقل من مثيله الصينى بكثير. وفضلاً عن ذلك ففى حين صاحب النمو الصينى تحسن واضح فى مستوى معيشة مجموع الطبقات الشعبية، فإن ذلك لم يتحقق فى الهند، حيث كان المستفيد الوحيد هو الطبقات المتوسطة الجديدة التى توسعت فى خلال ثلاثة عقود لتصير 15% من السكان بدلاً من 5% - لكنها ما زالت الأقلية. أما الأغلبية من الطبقات الشعبية فتعانى من نفس درجة البؤس إن لم تكن قد زادت لدرجة ما.

وفى تجربة الهند انفجر الحزب الشيوعى («الهندي») بعد أن صارت قيادته تصطف وراء حزب المؤتمر فتكوّن عام 1960 الحزب الشيوعى «الماركسي» الذى مال إلى قبول مباديء الماوية. لقد حقق هذا الحزب إنجازات ملحوظة فى ولاية البنجاب وفى ولاية كيرالا حيث كسب الانتخابات. ولكن لم ينتج فى قلب ميزان القوى على صعيد الاتحاد الهندي. وبالتالى استوعبته بالتدريج ممارسات السياسة الهندية الانتهازية الطابع. الأمر الذى أدى إلى انفجار الحزب وظهور «حزب شيوعى ماركسى لينيني» قال بفتح فصل المقاومة المسلحة. وضد هذا الحزب فئات واسعة من فقراء الفلاحين ومن «الداليت» (الفئة الأدنى فى نظام الطوائف الطبقية الخاصة بالهند) ولكنه ظل ناقصاً عسكرياً أمام القوات العسكرية للدولة الهندية. فانفجر الحزب بدوره.. يلاحظ أن خط عمل مماثلا قد عمل فعله فى النيبال حيث ظهرت بالفعل حركة نحو بديل شعبى صحيح.

الهند، بخلاف الصين، بلد متعدد القوميات. ويحسب لحركة التحرر الوطنى الهندية (حزب الكونجرس والحزب الشيوعي) نجاحاً بارزاً فى هذا المجال اذ نجحت فى توحيد مايقرب من عشر أمم كبرى فى أمة واحدة. ولكن السياسة الاقتصادية الليبرالية السائدة تهز أركان هذه الوحدة التى تقوم عظمة الهند المعاصر عليها. سنرجع فى مقال لاحق الى نقاش هذا التحدى الجديد الذى يضع مشروع الصعود فى تساؤل.

رابعاً: البرازيل

كذلك نجد فى هذا البلد القارى عناصر مشروع مستقل تقوم بها رأسمالية الاحتكارات البرازيلية الخاصة، إلى جانب سياسة ليبرالية (نموذج تنمية رثة). غير أن الحكومة أخذت فى تخفيف الكارثة الاجتماعية بممارسة إعادة توزيع الدخل لمصلحة سكان الأحياء العشوائية (وهذا غير موجود فى الهند). يضاف إلى ذلك أن البرازيل من الدول الغنية بالموارد الطبيعية التى تواصل فى هذا المجال التكيف لتطورات الأسواق العالمية ولاغير. وأشك فى حالة البرازيل، مثلما فى الهند أن توجد إمكانية لأن تتطور الأمور إلى أفضل، وذلك لأن البرجوازية الحاكمة لن تقبل الدخول فى صراعات قاطعة ضد الرأسمالية العالمية، بل تبحث دائماً على حلول «وسط» مقبولة من الطرفين.

ويختلف وضع البرازيل تماماً عن وضع الصين، فهنا لم يجد أى من المشاكل الموروثة عن عهد الاستعمار أية بداية للحل، وخاصة المشكلة الزراعية الجوهرية. وتُمارس بكل صلف سلطة الطبقات الحاكمة البرجوازية، وهى تضم: الرأسماليين، والملاك العقاريين، والتكنوقراطيين فى خدمتهم، وقطاعات الطبقات المتوسطة المستفيدة من التوسع الاقتصادي. بيد ان النظام قد اتخذ بعض إجراءات إعادة توزيع الثروة بهدف «التقليل من الفقر» (دون محاولة المساس بمصادر هذا الفقر).

وتعانى البرازيل من نقطة ضعف تضع حدودًا لمشروعها فى الصعود، الا وهى قيام المنظومة الإنتاجية البرازيلية بالأساس على قاعدة استغلال الموارد الطبيعية الضخمة فى هذا البلد ـ القارة. وهى موارد معدنية ووقود أحفورى من جانب، وأراضٍ شاسعة قابلة للزراعة فى إقليم الأمازون وفى المقاطعات الجنوبية. فقامت السياسات التى نفذتها النظم البرازيلية المتتالية منذ قرن، والتى يستمر النظام الحالى فى متابعتها، على مبدأ تصفية الزراعة الفلاحية لمصلحة منشآت زراعية رأسمالية ضخمة ومتخصصة، ومن أجل التصدير خاصة. أى بمعنى آخر إحلال نمط «الأجروبزنس» محل الزراعة الفلاحية. ولقد آلت هذة السياسة الى إفراغ الريف من سكانه حتى أصبحت نسبة سكان الريف لا تزيد عن 10% دون توفير عمل بديل فى الحضر. وقد أدت هذه العملية الى «تحديث الفقر»، أى أن تكتل الفقراء الجدد فى الضواحى العشوائية قد حل محل الفقر الريفى القديم. كما أن منهج الاستيلاء على أراضى الأمازون لحساب الزراعة الرأسمالية من خلال حرق ملايين الهكتارات من الغابات لاتعدو كونها نكبة إيكولوجية للبلاد وللكوكب.

لقد اعتمد هذا النمط للنمو على صادرات متزايدة من الموارد الطبيعية، وذلك على خلاف الصين التى تعتمد على تصدير منتجات مصنوعة. وتشارك قارة أمريكا اللاتينية كلها البرازيل فى هذة السمة السلبية. بل يلاحظ أن الوضع لم يتحسن من هذه الزاوية خلال العقدين الأخيرين وهما عقدا الصعود المزعوم. سوف نرجع فى مقال لاحق لمناقشة هذا التحدى الإضافى الذى يتصدى له مشروع الصعود فى القارة.

خامساً: جنوب أفريقيا

لايوجد هناك بالمرة مشروع مستقل دخل فى مرحلة التنفيذ. فلا يزال رأسمال الاحتكارات الأجنبية (خاصة الأنجلو/ أمريكان: Anglo / American ) يسيطر تماماً على المنظومة الاقتصادية المحلية.

وتنسب هذه الأوضاع الى طابع التسوية التى تم إبرامها فى أوائل التسعينات والتى قامت على مبدأ فصل المجال السياسى عن المجال الاقتصادي. فتم تأسيس ديموقراطية انتخابية ألغت الأبرتهيد. ولكن الطرف الأفريقى وافق، فى مقابل ذلك، على الامتناع عن النظر فى توزيع الملكية، سواء أكانت بالنسبة للأراضى (علماً بأن نظام الابرتهيد كان قد خصص 87% من الأراضى الزراعية لملكية البيض) أم كان بالنسبة للمنشآت الحضرية وهى أيضاً ملك أقلية البيض ولو أنها تعمل فى معظم الاحيان من الباطن لمصلحة الاحتكارات الأجنبية الكبري.

يمنع هذا الوضع المجمد حتى الان التحدث عن مشروع وطنى مستقل ذى معني. فما نراه ليس إلا استمرار غزو الشركات المستوطنة فى جنوب أفريقيا لدول القارة الأفريقية، وهو ما كان يحدث فى عصر الأبرتهيد، علماً بأن إزالة طابع العنصرية للدولة قد شجع قبولها من قبل الدول الافريقية. بحيث إن «الإنجازات» التى يسجلها البنك الدولي، أى توسع جنوب افريقيا فى التصدير، لا تعدو كونها مواصلة نمط الخضوع لمقتضيات سير العولمة الإمبريالية، ولا تمت بصلة بمشروع وطنى يستحق هذه التسمية.

إلا أن الصراعات الاجتماعية الصاعدة فى جنوب أفريقيا. وكذلك التناقض البارز بين خطاب الحكم وإعلان إرادته فى تأسيس دولة وطنية جديدة (هذا هو سبب قبول جنوب افريقيا فى مجموعة البريكس BRICS) وبين متابعة سياسة اقتصادية ليبرالية فجة، من شأنها أن تهز استقرار الوضع. وسنرجع إلى هذه المناقشة فى المقال اللاحق.

الخلاصة

تهيمن على الساحة العالمية الحالية محاولة المراكز التاريخية للإمبريالية (الولايات المتحدة وأوروبا، واليابان) الحفاظ على سيطرتها الخالصة على كوكب الأرض من خلال مزيج من: (أ) سياسات العولمة الاقتصادية الليبرالية الفجة، التى تسمح لرأس المال العابر للقومية، التابع للثالوث، بأن ينفرد بإصدار القرارات وحده فى جميع القضايا بما يحقق مصالح هذه الدول وحدها. (ب) السيطرة العسكرية على الكوكب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها التابعين (الناتو واليابان) من أجل القضاء على أى محاولة من أى بلد خارج الثالوث للانعتاق من التبعية. وفى هذا السياق تعتبر جميع دول العالم خارج الثالوث أعداء محتملين. وليست ادعاءات الإعلام الغربية بأن سياسات الثالوث تهدف إلى تعزيز الديمقراطية، سوى مجرد كذبة. فهدفها الحقيقى هو بكل بساطة تدمير بنية الدولة فى كل مكان بحيث تصبح الشعوب عاجزة عن مواجهة التحدى الاجتماعى الذى تمثله الوصفة الليبرالية.

وقد أوضح فحصنا لأوضاع الدول الخمس المزعوم صعودها أن حكامها لم يدركوا بالضرورة وبشكل منهجى أن مشروعًا وطنيًا مستقلاً للصعود يفترض السير على قدمين: طعن حكم الامبريالية فى مجالات السياسة الدولية والخروج من مأزق الليبرالية الاقتصادية.

وسوف نناقش فى المقال التالى احتمال حدوث هذا التلاقى شرط نجاح الصعود كما سوف ننظر فى احتمال تبلور خطط صعود فى بلاد أخرى غير الخمسة المذكورة.